信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證:1105110

浙公網(wǎng)安備 33090302000108號

浙公網(wǎng)安備 33090302000108號

主辦單位:舟山市普陀區(qū)融媒體中心(區(qū)廣播電視臺)

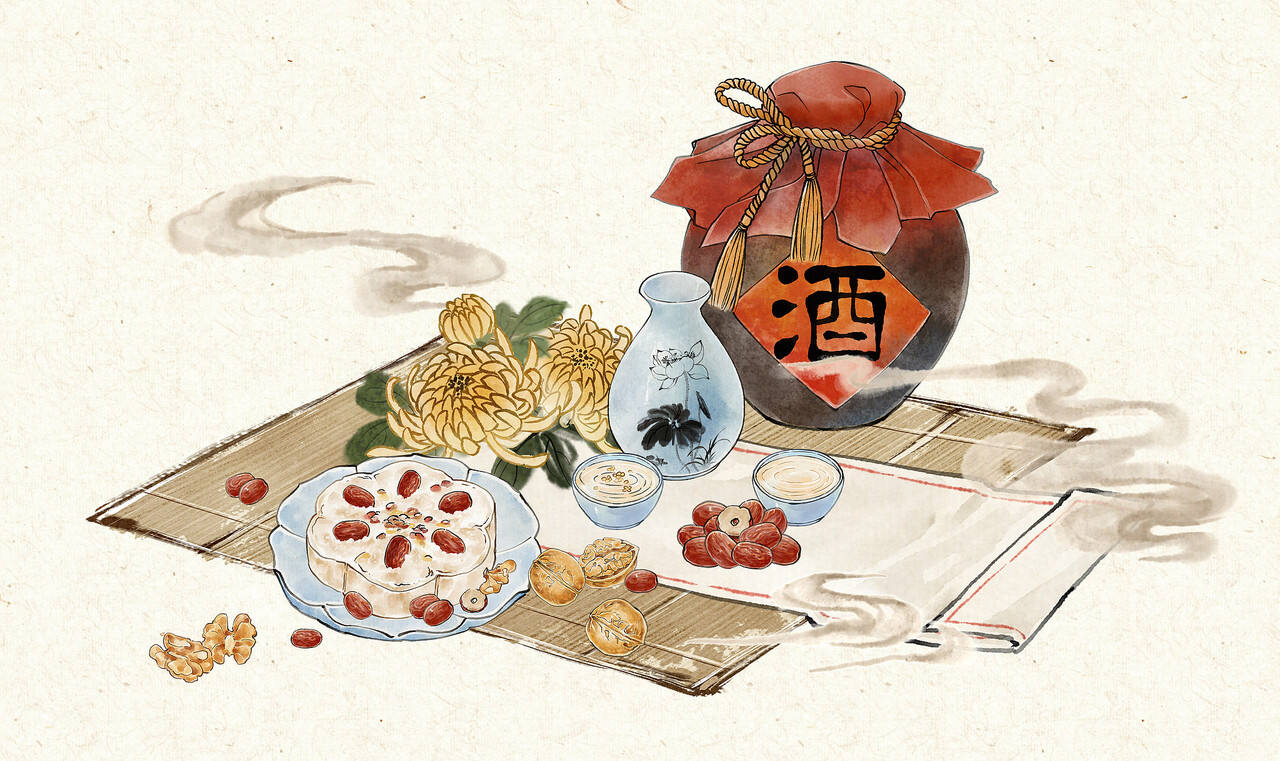

秋高氣爽,重陽節(jié)快到了,這是一個合家團圓、祭祀先人、祝福老人的節(jié)日。

中國傳統(tǒng)節(jié)日中,有一大半與祭祀相關(guān)。要么祭祀天地,要么祭祀先祖,比如清明、端午、冬至,還有現(xiàn)在局限于部分地區(qū)的寒食節(jié)、中元節(jié);就算一些節(jié)日與節(jié)氣相關(guān),但隨著歷史演變和社會發(fā)展,過節(jié)的儀式中也都會包括祭祖的內(nèi)容,比如春節(jié)、上巳節(jié)。

但在這眾多傳承幾千年的節(jié)日中,獨有一個節(jié)日,發(fā)展到今日,獨為一個人群專享,這就是重陽節(jié)。

在中國傳統(tǒng)節(jié)日里,重陽節(jié)是起源最早的節(jié)日之一,據(jù)傳起始于上古,源自天象崇拜。在上古,在缺乏科學(xué)認知的情況下,人們具有多元化原始崇拜,崇拜天地、山川、靈魂、自然生靈以及樹木、火等等。所以,人們樸素地相信,雨雪電雷都有神靈管轄,豐收歉收都有天定。所以在上古時代,秋天農(nóng)作物豐收之時會祭天、祭祖,以感謝天帝、祖先恩德。那時重陽節(jié)的含義還比較單一,是作為秋季豐收祭祀活動而存在的原始形式。據(jù)《呂氏春秋》之中《季秋紀》載:“(九月)命家宰,農(nóng)事備收,舉五種之要。藏帝籍之收于神倉,祗敬必飭”“是日也,大饗帝,嘗犧牲,告?zhèn)溆谔熳印薄?/p>

后來隨著社會發(fā)展、歷法的制定,重陽節(jié)祭祀的日子就定在了每年的農(nóng)歷九月初九。因為古人認為,“九”數(shù)在《易經(jīng)》中為陽數(shù),“九九”兩陽數(shù)相重,九九歸真,一元肇始,是個吉祥的數(shù)字。

那為什么發(fā)展到后來,它會成為一個敬老的節(jié)日呢?

首先就在于這個節(jié)日的日子是九月初九,在民俗觀念中“九”是最大數(shù),又因為諧音,有長久長壽的含意。在古代,因為物質(zhì)條件的惡劣和生活水平低下,僅只有三十多歲的平均壽命,所以才會有“人生七十古來稀”的說法。在所謂的康乾盛世,第一次舉辦千叟宴時,便是以65歲作為參加宴會的標準,后來乾隆時期還以60歲為標準。

更重要的,中國文化在幾千年的演變中,逐漸形成了孝文化的主線,以孝治國的理念貫穿兩千多年。所以重陽節(jié)逐漸演變成一個感恩敬老、祈壽的節(jié)日也就不奇怪了。

重陽節(jié)的全面普及是在秦統(tǒng)一后,三國時已有明確的“重陽節(jié)”稱謂;唐代是傳統(tǒng)節(jié)日習(xí)俗揉合定型的重要時期,很多節(jié)日都在這個階段有了明確的定義、禮儀和風(fēng)俗,重陽節(jié)也不例外。所以我們會看到許多唐朝詩人寫了大量的重陽詩,膾炙人口的有王維的《九月九日憶山東兄弟》,杜甫的《九日藍田崔氏莊》,岑參的《行軍九日思長安故園》等等。

這些詩句和典籍,讓我們得以了解從古至今的重陽節(jié)習(xí)俗。一些流傳至今,比如登高,重陽是“清氣上揚、濁氣下沉”的時節(jié),地勢越高清氣越聚集;還因為祭祀要建高臺、山岳崇拜等原因,所以重陽要登高。很多詩人甚至直接將“登高”二字寫在了重陽詩的標題里,比如王勃的《九日登高》,杜牧的《九日齊山登高》等等。

而一些已經(jīng)失傳的風(fēng)俗,可能還在極小的個別區(qū)域內(nèi)流傳。比如插茱萸,古代重陽插茱萸的意義,與端午要插艾蒲一樣,最初都是為了避邪、驅(qū)蟲防病,因為重陽插的吳茱萸有止吐瀉的功效,還被古人制作成香囊佩戴。后來就漸漸成了一種儀式。梁朝吳均的《續(xù)齊諧記》中就記有一則志怪小說,描述了重陽節(jié)這一習(xí)俗的來源,說是汝南一個叫桓景的人隨費長房游學(xué),有一年費長房對他說:“九月九日,你家里會有災(zāi)禍,最好全家人佩戴朱紅色香囊,里面盛放茱萸,系在手臂上,去登高飲菊花酒,這樣就可以避開災(zāi)禍了。”桓景趕緊照辦,那天回家后,發(fā)現(xiàn)家里的雞犬牛羊全都暴死了。費長房說:看,它們替你擋了災(zāi)。從此后,大家都會在九月初九這一天登高飲酒,佩戴茱萸囊。

所以,古人詩中有許多關(guān)于茱萸的描寫,比如最著名的就是“遍插茱萸少一人”,還有“黃河渡頭歸問津,離家?guī)兹哲镙切隆钡鹊取?/p>

講到這里,大家可以感受到中國人對重陽這個節(jié)日的重視了,因為它不僅寄托了人們對家人最樸素的思念,對先祖最樸素的懷念,還有對長輩的尊敬慕儒之情。

在中國,千百年來的道德教化和以孝治國的背景,對長輩的孝早已深入骨髓,雖然在當下,我們不再像古代那樣有什么千叟宴,有什么“舉孝廉”,但是我們有了更好、更理智、更有效的方式敬老、尊老、養(yǎng)老、助老。特別是在中國步入老齡化社會的今天,其實這一些就是當下最好的孝文化表現(xiàn)形式。

據(jù)民政部發(fā)布的《2023年民政事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》披露,截至2023年底,全國60周歲及以上老年人口29697萬人,占總?cè)丝诘?1.1%,其中65周歲及以上老年人口21676萬人,占總?cè)丝诘?5.4%,這標志著,我國已經(jīng)正式步入“中度老齡化”社會,相當于全球每4個老年人就有1個中國人。而據(jù)我省統(tǒng)計數(shù)據(jù),截至2023年底,浙江60歲以上的戶籍老人達1340萬人。預(yù)計到2025年,浙江省戶籍老年人口總數(shù)將超過2000萬人,占浙江總?cè)丝诒瘸^三分之一。

所以,老年孤獨、養(yǎng)老壓力、體面養(yǎng)老正成為人們關(guān)注的熱點。近年來,相比于傳統(tǒng)養(yǎng)老模式,一些更關(guān)注老年人的精神狀態(tài)和生活瑣事幫扶需求等的新型養(yǎng)老模式興趣,體現(xiàn)人們對老年人的關(guān)愛和尊敬。

去年11月份,29歲的潘婷搬進了杭州濱江區(qū)五星級養(yǎng)老機構(gòu)陽光家園,推出了陪伴型養(yǎng)老項目“多代同樓”,年輕人以每月陪伴結(jié)對老人不少于10小時的志愿服務(wù)方式,獲得免租入住養(yǎng)老院的資格,每月僅需支付300元管理費。相較外面同等條件租房每月1800元的價位,入住養(yǎng)老院讓年輕人覺得“性價比挺高”。而對于老年人來說,不但在一些生活瑣事上得到了幫助和照顧,比如學(xué)會了使用手機、電腦,去醫(yī)院時有人陪伴等,更重要的,極大地減輕了孤獨感,與年輕人的交流更是讓暮年生活增添了許多新鮮感和樂趣。這樣雙向互惠的養(yǎng)老院陪伴養(yǎng)老模式,正在全國各大城市里默默出現(xiàn)。

而在南京,“互助時間”方式也在試行著,平臺以“服務(wù)時間”為媒介,通過“低齡存時間,高齡取服務(wù)”降低養(yǎng)老成本,有勞動能力的低齡老人服務(wù)高齡老人,然后在未來,現(xiàn)在的低齡老人因為曾經(jīng)賺取的服務(wù)時間,也能接力獲得別人的服務(wù)。在未來老年人口占大多數(shù)的情況下,這種互幫互助的模式想來勢在必行。

而前些年大城市悄然興起的好朋友間的“抱團養(yǎng)老”模式,在經(jīng)過各種形式的磨合后,由粗糙轉(zhuǎn)向成熟,曾經(jīng)的齟齬隨著不斷完善而消失。

養(yǎng)老和每個人息息相關(guān)。今天的老年人,也曾經(jīng)有過年富力強的時候;而今天的年輕人,有一天也會步入老年。讓所有老年人都能有一個幸福美滿的晚年,是家事,也是國事。這就是這個時代,重陽節(jié)所賦有的新的意義,“重陽節(jié)快樂”不止是一句口頭上的祝福語,它的價值在于不斷探索養(yǎng)老新形式,以滿足我們社會所需,實現(xiàn)從“養(yǎng)老”到“享老”的理想,讓老年人老有所養(yǎng)、老有所依、老有所樂。

<li id="qkmki"></li>